Bisogna aggiungere 6,4 miliardi di euro nel periodo 2024-2027 ai fondi già programmati dalla legge di bilancio 2022, non particolarmente generosa con il mondo della ricerca, per agganciare il resto dell’Europa. È quanto propone il “Piano quadriennale 2024-2027 per la ricerca pubblica” pubblicato il 6 settembre sul sito dell’Accademia dei Lincei.

Il documento, anticipato da Ugo Amaldi il 4 luglio durante il simposio “La ricerca pubblica e il futuro dell’Italia” alla presenza della ministra del MUR Anna Maria Bernini, è una riformulazione del precedente piano quinquennale 2023-2027 (di cui Scienza in rete ha parlato qui) comunicato al governo Draghi a luglio 2022 ma rimasto senza seguito a causa delle elezioni anticipate.

Gli estensori del piano, Ugo Amaldi e Luciano Maiani, hanno quindi voluto dare all’attuale governo un documento che, dalla prossima legge di bilancio fino al termine della legislatura, consenta all’Italia di stabilizzare l’intensità della R&S (il rapporto tra i finanziamenti in ricerca pubblica e il PIL) allo 0,75%. Il piano tiene conto, anno per anno, delle risorse stanziate già a bilancio e di risorse nuove per il reclutamento delle università e degli enti di ricerca, le borse di dottorato, le infrastrutture di ricerca, l’edilizia e i principali programmi del MUR.

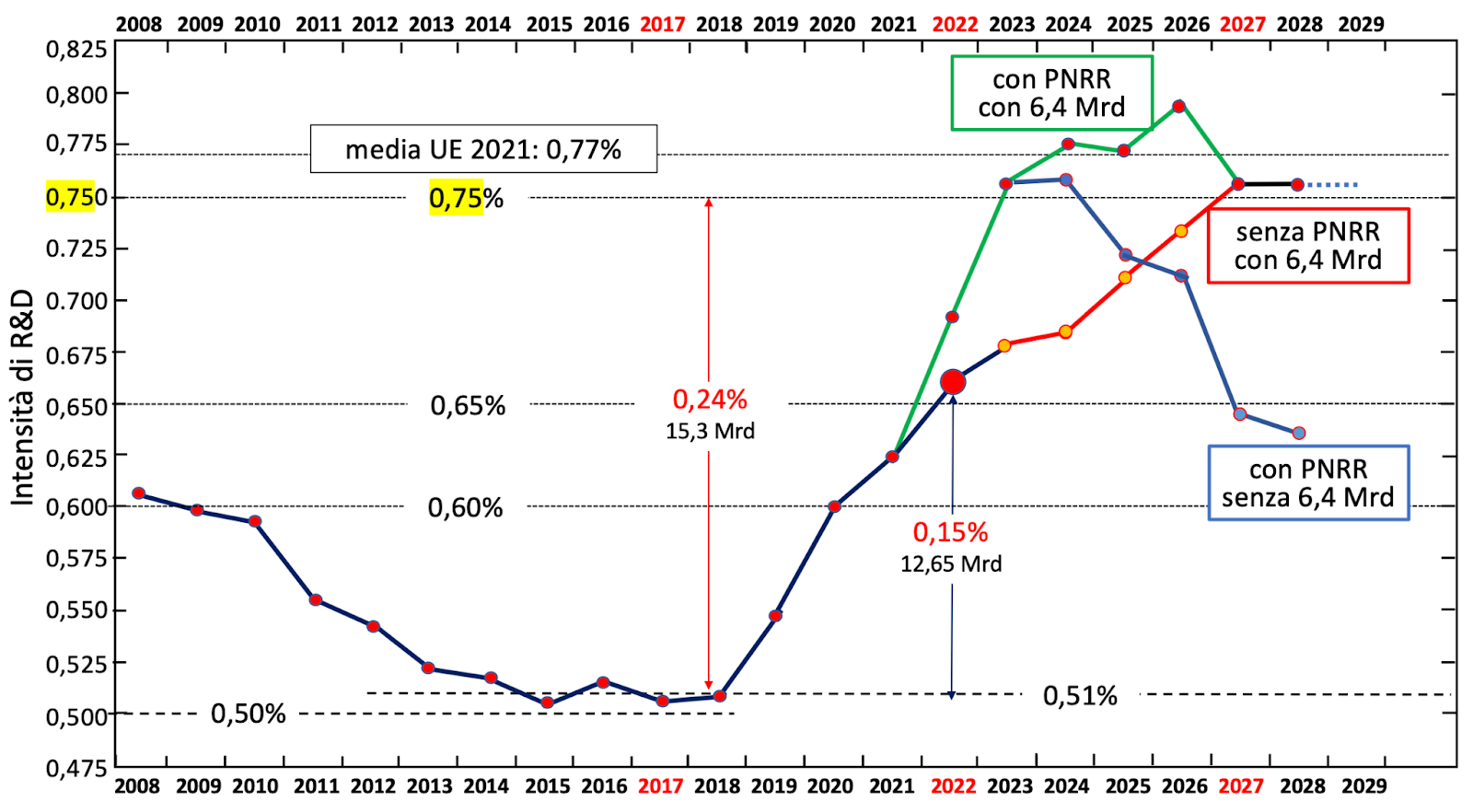

Andamento nel ventennio 2008-2028 dell’intensità di R&S e conseguenze del Piano che richiede, nel quadriennio 2024-2027, investimenti di 400, 1200, 2000 e 2800 milioni per un totale di 6,4 miliardi. Per il triennio 2024-2026, oggetto della finanziaria 2024, sono necessari 3,6 miliardi. Il grafico mostra (curva verde) quali sono gli interventi da mettere in atto affinché non si ritorni in breve tempo a livelli scarsi di investimenti R&S (curva blu).

Andamento nel ventennio 2008-2028 dell’intensità di R&S e conseguenze del Piano che richiede, nel quadriennio 2024-2027, investimenti di 400, 1200, 2000 e 2800 milioni per un totale di 6,4 miliardi. Per il triennio 2024-2026, oggetto della finanziaria 2024, sono necessari 3,6 miliardi. Il grafico mostra (curva verde) quali sono gli interventi da mettere in atto affinché non si ritorni in breve tempo a livelli scarsi di investimenti R&S (curva blu).

Come si vede dal grafico gli ultimi governi hanno aumentato la spesa in ricerca pubblica. Dopo il 2008, anno in cui si è rivelata la crisi economica, i tagli continui alla ricerca pubblica avevano abbassato l’intensità della R&S allo 0,50% del PIL. A partire dal primo governo Conte fino al governo Draghi l’intensità della spesa in ricerca pubblica è cresciuta fino allo 0,65% nel 2022. Con i fondi del PNRR destinati alla ricerca pubblica, circa 6,8 miliardi, si arriva al fatidico 0,75%. Esaurita la spinta del PNRR nel 2026 inizia la discesa, inesorabile se non si aggiungono i 6,4 miliardi chiesti dal piano quadriennale.

Una cifra comunque ben lontana da quella chiesta al governo Conte nell’ottobre 2020 dal gruppo di accademici coordinato da Luciano Maiani: 15 miliardi di euro. E di 4 miliardi inferiore a quella espressa nel piano quinquennale.

Un piano realistico quindi, che tiene conto della situazione economica e, forse, anche della volontà politica di un paese che non si è mai esaltato per gli investimenti in ricerca. In questi giorni si sta discutendo dei costi per lo stato del superbonus edilizio, con stime che vanno da 70 a 100 miliardi. Spese ingenti, stanziate immaginando che siano bilanciate in qualche misura dai benefici.

Ma nemmeno gli investimenti in R&S sarebbero soldi buttati: un recente report di Frontiers-economic per il Department for Science, Innovation and Technology del Regno Unito stima per i privati un ritorno del 20% dell’investimento in R&S. Più difficile il calcolo per investimenti pubblici (e della ricerca di base in generale), che però si suppone abbiano effetti più ampi e ricadute a lungo termine.